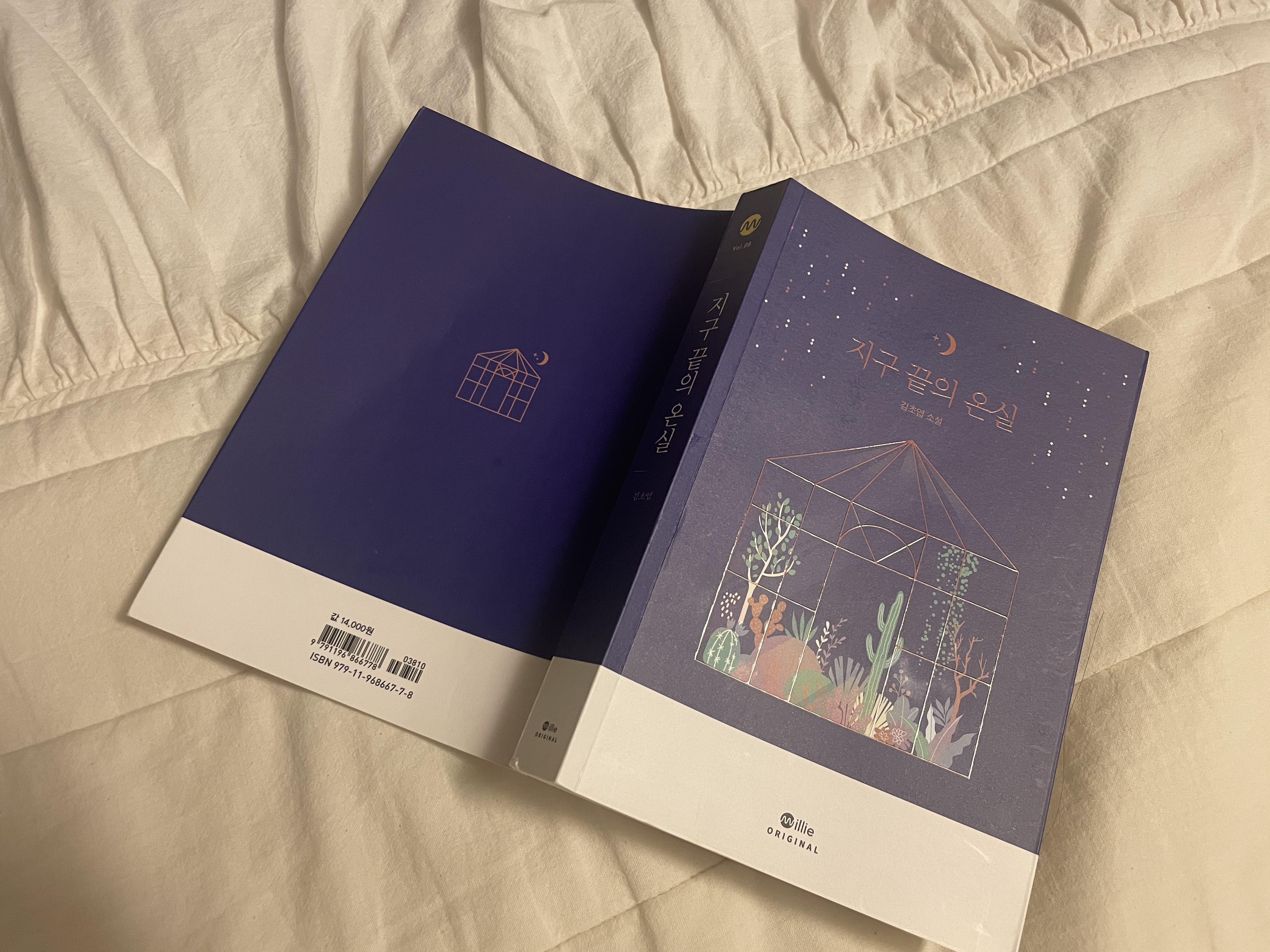

비 오고 습한 날, 상상하며 읽기 좋은, 김초엽 <지구 끝의 온실> 2회독 완료

책을 1회독도 하기 쉽지 않은 마당에 2 회독을 한다는 것은 실로 엄청난 책임을 반증하는 것 같다. 나는 작년에 한참 김초엽 소설에 빠져있어서 <지구 끝의 온실>을 처음 읽었었다. 그때도 인상 깊게 읽었던 책인지라 올해 꿉꿉한 장마가 찾아왔을 때 나는 이 책을 다시 한번 읽고 싶다는 생각이 들었다. 내가 상상하는 책 속의 '모스바나'라는 강인한 식물체는 왠지 이런 습한 환경에서 더 잘 자랄 것 같다는 느낌이 들어서 인 듯하다. 혹시 장마철에 읽을 재미있는 책을 찾고 있다면 이 책을 강력하게 추천한다.

BOOK KEYWORD

#SF소설 #여성공동체 #식물의 생명력 #지구멸망직전

책에서 찾은 요약 줄거리

아디스아바바에 한국으로 돌아오는 길에 아영은 내내 프림 빌리지를 생각했다. 멸망의 시대에 있었던 온실을 중심을 한 공동체와, 그곳에서 개량된 더스트 저항종 식물들, 그 식물을 심으며 함께 살았던 사람들, 숲을 가득 채운 형형한 푸른 빛....

2055년, 지구는 '더스트 폴'이라는 인류 최악의 재해를 만나게 된다. 이 붉은 안개는 살아 있는 존재를 순식간에 죽게 만들었다. 사람들은 도시에 돔을 씌운 형태인 '돔 시티'를 만들지만 한정된 공간 탓에 약자들은 '돔 시티' 밖으로 내몰리는 삶을 경험한다. 지구에는 곳곳에 대안마을이 생겨나지만 공동체를 오래 유지하는 곳은 없었다. ‘모스바나’를 키우던 온실이 있던 한 곳을 제외하고.

‘모스바나’란?

모스바나는 순수한 자연도 순수한 인공도 아니었다. 레이첼은 모스바나의 기능들을 자연으로부터 얻었지만 인위적으로 작해서 재구성했고, 모스바나는 자연으로 퍼져나가 지구를 점령했지만 그 과정에는 사람들이 개입했다. 모스바나는 어디서부터 자연의 것이고 어디서부터 인간의 것인지, 혹은 기계의 것인지 구분할 수 없는 혼성체였다.

이 ‘모스바나’라는 식물은 책의 처음부터 끝까지 중추적인 역할을 담당한다. 시대나 상황에 따라 모스바나는 누구에게는 희망, 누구에게는 치료, 누구에게는 독, 누구에게는 돈이었다.

나는 모스바나를 내내 떠올리며 이 책을 읽었다. 모스바나는 실제로 존재하지 않지만 지구를 뒤덮은 모습을 상상해 본다. 이 책, 영화로 안 만들어주나?

지구 멸망 후 사람들은? 지구는?

더스트 풀 이후로 국경은 사라지고 돔 시티의 경계만이 남았다. 돔으로부터 떠나온 사람들은 누구보다도 위태로웠지만, 누구보다도 자유로웠다.

‘프림 빌리지’라는 대안 공동체에 사는 사람들은 누구보다도 자유로웠다. 가족이 해체된 과정에서 새로운 형태의 가족이 형성됐다. 인종이나 국적은 상관없었다. 실제로 지구가 멸망하면 이럴 수도 있지 않을까. ‘돔 시티’에 어떻게든 들어가려고 하는 이기적인 인간들과 들어가지 못하고 버려진 사회적 약자들의 얘기가 꼭 현실세계와 닮아있다. 하지만 그 안에서도 ‘희망’을 찾는 작가의 시선이 따스워서 좋다.

진화의 느린 시간에 비해 행성의 변화는 너무 빨랐지만, 생물들은 부지런히 그것을 따라잡았다. 아영은 그 과감함을 들여다보는 것이 좋았다. 삶의 방식을 종 수준에서 바꿔 나가는 그들의 과감함이. 인간에게는 그런 능력이 없었고, 그래서 인간들은 결과를 알면서도 멸망으로 떠밀려갔다. 그러나 식물들은 살아남아 예전과는 다른 모습으로 지구를 점령하고 있었다.

‘더스트 폴’ 이후 대부분의 생명은 죽었지만 그 와중에도 빠르게 진화해 가는 식물 생명체에 대한 얘기다. 아영이 본인 직업에 대해 드러내고 있는 애정이라고도 생각된다. 어쩌면 인간보다도 식물이 좋아서 식물을 연구하는 삶을 택했는지도 모르겠다. 아영은 주변 사람들의 말에 휩쓸리는 대신 한 곳에 치우치지 않고 상황을 보려고, 이해해 보려고 노력한다. 그 시선 덕분인지 체하지 않고 책을 편안하게 읽을 수 있었다.

또 비가 오는 여름이면 이 책이 생각날 것 같다.